再過幾天就是第35個全國助殘日了。殘疾人是社會大家庭中的一員,幫助殘疾人實現就業夢想和人生價值,是實現殘疾人事業全面發展的重要途徑。在北京,越來越多的殘疾人走出家門,融入社會,在工作崗位上實現了自我價值。

街道辦廠,讓殘疾人自食其力

新中國成立前,社會對殘疾人普遍存在歧視,認為他們不能像正常人一樣工作,甚至將其稱為“殘廢”。殘疾人境遇悲慘,能夠找到一份工作十分不易,因此大多數殘疾人不得不遠離社會。

新中國成立后,黨和政府特別關心殘疾人的生活和就業問題。上世紀五六十年代,北京大力開展社會福利生產事業,辦起了很多福利廠、生產組等,將有勞動能力的殘疾人組織起來,以集中就業的方式保障殘疾人就業權益。

▲ 1954年,北京市第一玩具生產合作社的聾啞職工在用手勢討論工作。 馮文岡攝

針對殘疾人文化水平和技能水平低的特點,各區街道為他們安排了生產技術性不強、簡便易學的工作,如糊紙盒、裝訂、打草套、拆膠鞋等,或是為附近工廠、生產合作社等做簡單“代工”。(1958年6月15日《北京日報》2版,《城區貧民全部組織起來參加生產》)

雙腿殘疾的任亮過去每月依靠政府給的8元救濟金維持生活,雖然有時也做點兒拆鞋底的零活兒增加收入,可是干一天才能掙一角錢。自從參加了廣外關廂街道的生產組,學會了打草套的技術,一天能掙四角多錢。領回了用勞動換來的收入,他為能夠依靠自己的雙手來生活而高興。(1958年5月13日《北京晚報》1版,《勞動的歡笑》)

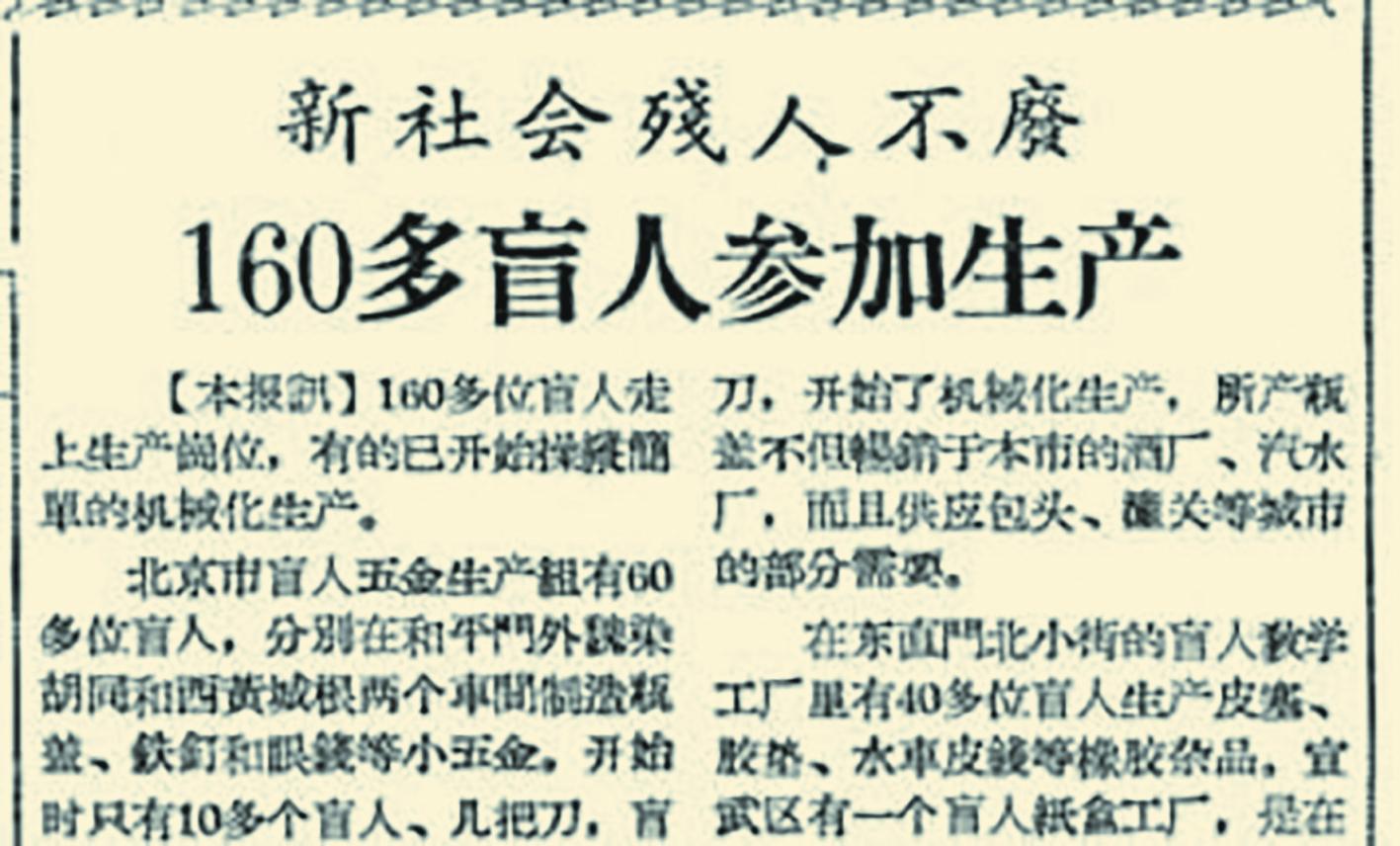

制造瓶蓋、鐵釘等小五金的北京市盲人五金生產組在成立之初,只有10多名盲人職工、幾把工具刀,隨著規模擴大,盲人職工增加到60多人。他們邊學邊干,后來還學會操作簡單的機械,生產出的瓶蓋不但暢銷本市,還能供應包頭、潼關等地。通過雙手養活自己的殘疾職工積極性高漲,原來靠算命謀生的盲人李文生說:“過去掙錢心虛,現在憑勞動吃飯理直氣壯。”(1958年8月2日《北京晚報》4版,《160多盲人參加生產》)

1958年8月2日,《北京晚報》4版

不少殘疾人工廠在生產中“創新”,逐漸增加了社會需要的新產品。據市民政局統計,該系統社會福利產品原有174種,僅1959年一年就增加了83種,如盲人橡膠廠生產的汽車風箱帶、汽車腳踏板等。(1960年1月17日《北京晚報》2版,《聾盲人生產評為先進》)

1960年1月17日,《北京晚報》2版

到上世紀60年代,北京先后建起聾人拔絲廠、盲人橡膠教學工廠等福利工廠。部分殘疾人初步掌握了勞動技術,不但能和健全人一起工作,而且勞動成果還獲得了社會認可。如北京盲人訓練班針織組的盲人不僅學會了打毛衣,還可以為北京市針織聯社加工,他們織出的毛衣在王府井百貨商店成為最吸引顧客的商品之一。(1957年4月21日《北京日報》1版,《盲人學會生產》)此外,市聾人地毯教學工廠生產出來的地毯,在當年全市地毯質量評比中,被評為一類產品。(1962年8月29日《北京日報》2版,《盲人、聾啞人協會舉行代表會議》)

▲上世紀六七十年代,北京市毛織品廠平剪車間聾啞職工在工作。王寶琴攝

福利企業產品供不應求

上世紀80年代初,本市針對殘疾人就業等方面制定出保護性政策和優待措施,明確要求各部門安置更多的殘疾人,各街道盡快辦起福利廠。(1981年12月25日《北京日報》2版,《本市已辦起福利廠、社、組、店五十九個》)

很快,多種形式的福利企業在各街道鄉鎮落戶,加快了安置殘疾人的步伐。1983年,海淀區向轄區發出動員信,50多個單位捐錢捐設備,開辦和擴建了一批福利工廠。(1984年11月29日《北京日報》2版,《海淀區依靠社會力量辦福利工廠安置殘疾人員》)石景山區蘋果園街道組織具備一定勞動能力的殘疾青年開辦了綜合服務部,經營副食、百貨、縫紉等業務,還聘請了有經驗的老師傅協助管理業務、組織貨源等。(1982年1月19日《北京日報》1版,《蘋果園街道開辦綜合服務部安置一批殘疾青年就業》)

殘疾人有了工作,解除了家庭的后顧之憂,同時也為社會創造出財富。據《北京日報》1984年5月6日1版《本市城鎮有勞動能力的殘疾人今年內將全部得到安置》記載,當時,全市67個街道福利廠已實現產值666萬元。

1984年5月6日,《北京日報》1版

社會關愛殘疾人,殘疾人也自強不息,這場雙向奔赴的努力讓一批名不見經傳的福利廠脫穎而出,從生產紙盒、零配件等一些小而雜的低端貨,發展到有了名揚中外的招牌產品。

“大寶天天見”——這句廣告詞不少消費者耳熟能詳。生產“大寶”的北京三露廠就是一家福利企業,1984年成立時,1100多名職工中有一半以上是殘疾人。廠里把適合殘疾人工作的灌裝車間、內勤工作以及車間工資較高的崗位,首先安排給他們;研制出新產品,先征求殘疾職工的意見建議,讓他們參與企業管理。為解除后顧之憂,廠里還為殘疾職工征婚、優先分房,并開設接送盲人職工上下班的班車等。(1993年1月8日《北京日報》6版,《關心殘疾職工 營建溫馨環境》)

借著改革的東風,加上全廠職工的努力,到上世紀90年代初,北京三露廠開發生產的“大寶”系列化妝品發展出上百個品種,年利稅超過1000萬元。由于質量好,產品供不應求,每天都有外地的汽車等在廠門口,產品一出成品車間即被裝車拉走,成品倉庫好幾個月派不上用場。(1995年11月11日《北京日報》2版,《三露廠產品供不應求》)

1985年,北京市三露廠為盲人職工開設了上下班班車。 葉用才攝

截至上世紀90年代初,全市福利企業已達到1890家,城近郊區90%以上、遠郊區縣80%以上有一定勞動能力的殘疾人得到安置。一批福利企業發展成為骨干企業,年產值在500萬元、年利稅在100萬元以上的有41家。(1991年5月29日《北京日報》1版,《本市福利企業發展迅速》)

1991年5月29日,《北京日報》1版

推行按比例安置殘疾人就業

上世紀90年代,在市場經濟浪潮的沖擊下,不少福利企業面臨挑戰和困境,殘疾人就業受到沖擊。

自1990年開始,北京連續多年將解決殘疾人就業問題列入市政府為民辦實事工程。1994年,本市先后頒布了《北京市實施〈中華人民共和國殘疾人保障法〉辦法》和《北京市按比例安排殘疾人就業辦法》,要求各單位按不少于本單位職工1.7%的比例安排殘疾人就業,否則要按照差額人數繳納殘疾人就業保障金。(1994年11月25日《北京日報》1版,《本市殘疾人就業納入法規》)

1994年11月25日,《北京日報》1版

殘疾人多元就業由此開啟。

“您好,請問您查哪兒?”很多人不知道,在114電話號碼查詢臺,電話線的另一端可能是一名殘疾人,正在為市民服務。1995年,共有7人經過推薦和雙向選擇走入114查詢臺,成為本市首批進入非福利企業工作的殘疾人。(1995年5月9日《北京日報》2版,《114查詢臺錄用殘疾人上崗》)郭玉芳右半身肌肉萎縮,右手操作不靈活,為了雙手在鍵盤上準確敲擊,她每天成千上萬次地練習,月工作量終于達到標準水平的2.3萬次。平時,不管碰到哪條街新開了商場,或是朋友聚會時,她都留心收集電話信息,記在隨身的記事本上。她還創造了一年24萬次114查號無差錯的紀錄,榮獲114臺“五星級話務員”稱號,這也是一個話務員所能獲得的最高榮譽。(2005年5月16日《北京日報》6版,《一年24萬次查號無差錯》)

1995年5月9日,《北京日報》2版

到1997年,全市按比例安置了2000多名有勞動能力的殘疾人就業,一些安置有困難的單位也以代償形式承擔社會義務,繳納了殘疾人就業保障金。(1997年8月7日《北京日報》1版,《兩千余有勞動能力殘疾人受益》)不僅如此,各單位不論采用哪種用工形式,殘疾人與其他職工基本上實現了同工同酬。殘疾職工在轉正、定級、升級、技術職稱評定、干部聘用、勞保福利、參與企業民主管理等方面,也享有與本單位其他職工同等的權利。(1996年9月12日《北京日報》6版,《讓殘疾人享有勞動的權利》)

上世紀90年代,崇文區中醫門診盲人按摩醫生在為患者治療。 李士炘攝

就業保障金惠及數十萬殘疾人

2006年,北京殘疾人就業保障金征繳方式調整,改為殘疾人就業服務機構審核、地稅機關代征,擴大了按比例安排殘疾人就業工作覆蓋面。當年,全市有近30萬家用人單位按規定申報,4000多家單位提出招聘意向,為殘疾人提供了更多的就業機會。(2007年5月16日《北京日報》8版,《保障殘疾人權益 共建和諧社會》)

2006年3月15日,《北京日報》5版

就業保障金可用于殘疾人職業培訓、就業扶持和特殊困難補助等,近10萬名殘疾人從中受益。

延慶縣劉斌堡鄉周四溝村村民王進啟就是其中之一,因雙手殘疾,生活困難,欠下不少債。2003年,就在全家一籌莫展時,延慶縣殘聯主動找上了門,將他家確定為扶殘助殘養殖戶。隨后,王進啟拿到4萬元貸款,和一家牧業公司簽訂了肉牛收購協議。有了殘聯幫著挑的品種優良的架子牛,又有免費運輸和技術指導,當年,王進啟家就出欄37頭牛,純收入2萬多元,還了外債,家里還新添了彩電等好幾件家用電器。(2006年6月20日《北京日報》1版,《愛心播撒陽光》)

殘疾人就業保障金是一項政府性基金,“取之于社會,用之于殘疾人”,充分體現了全社會對殘疾人的關愛和幫助。到2010年,本市相繼制定實施了50余項政策措施,用于殘疾人就業培訓、生活救助、醫療康復、扶貧、特殊教育、無障礙工作等方面,惠及30余萬名殘疾人,極大地改善了他們的生活狀況。(2010年9月19日《北京日報》12版,《殘疾人就業保障金惠及30余萬人》)

北京殘疾人就業率居全國前列

近年來,本市通過加大政策扶持力度、加強就業培訓、擴展就業渠道等措施,大大提升了殘疾人的就業質量。

職業技能培訓不僅解決了殘疾人的就業難題,也為他們融入社會打開了一扇窗。2006年,全市盲人保健按摩機構已從1997年的2家發展到287家,1700多名盲人自食其力。2008年北京殘奧會舉辦期間,10名盲人按摩師作為賽會志愿者進駐殘奧村,為運動員提供了優質的保健按摩服務。(2008年9月5日《北京日報》1版,《北京:8.4萬殘疾人成功就業》)

2008年9月5日,《北京日報》1版

在北京首屆殘疾人職業技能和人才培養成果展上,無臂殘疾人王建海熟練地運用腳趾和嘴巴操作工具,把半粒芝麻大小的螺絲從一塊全自動表中取了出來,精湛的技術令在場觀眾折服。一位參觀者在留言本上寫道:向自強不息的殘疾人朋友致敬!(2006年12月3日《北京日報》1版,《無臂青年用腳修表亮絕技》)一技之長助力殘疾人就業。從2009年開始,北京每年支出殘疾人就業保障金約1000萬元,為殘疾人提供免費職業培訓。

2006年,北京市首屆殘疾人職業技能和人才培養成果展開幕,一名殘疾人現場展示雙腳修表的絕活。饒強攝

2018年至2022年,北京有39名殘疾人通過定向招錄走上了公務員崗位。此外,北京對穩定招用殘疾人的用人單位給予補貼,并建成333家殘疾人幫扶性就業基地,搭建起企業和殘疾人直接對接的橋梁。(2020年5月18日《北京日報》8版,《16區將打造示范型殘疾人就業基地》)

2020年5月18日,《北京日報》8版

在政策的扶持下,很多殘疾人實現了自己的人生價值。殘疾人“養鴿狀元”孫金花致富后,帶動周圍12戶殘疾人養殖肉鴿,年實現純收入13萬元,走上了共同富裕之路。北京2022年冬奧會、冬殘奧會頒獎臺的手捧花——“絨耀之花”,就是由殘疾人職康產品發展而來的,匯聚了廣大殘疾人的創意與心血。

就業是最大的民生。對于殘疾人來說,就業不僅關系到收入和生活,還意味著價值和尊嚴。截至目前,北京共有勞動年齡內殘疾人16.3萬,就業率達66.4%,位居全國前列。在政府主導下,社會各方齊心協力,更多的殘疾人勇敢逐夢,以自強書寫出精彩的人生故事。

資料來源:京報集團圖文數據庫

來源:北京日報客戶端

記者:袁京

流程編輯:U072

如遇作品內容、版權等問題,請在相關文章刊發之日起30日內與本網聯系。版權侵權聯系電話:010-85202353

未登錄

全部評論

0條