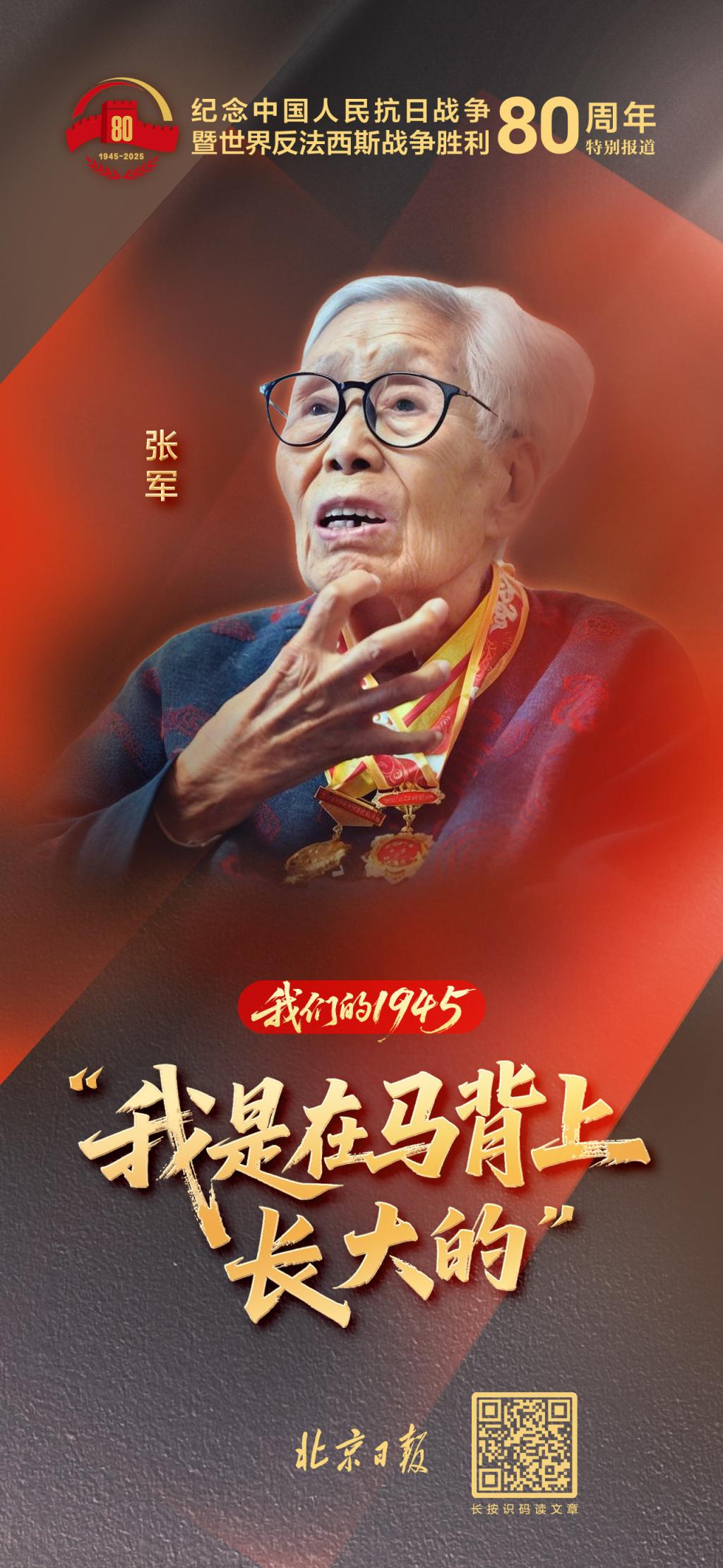

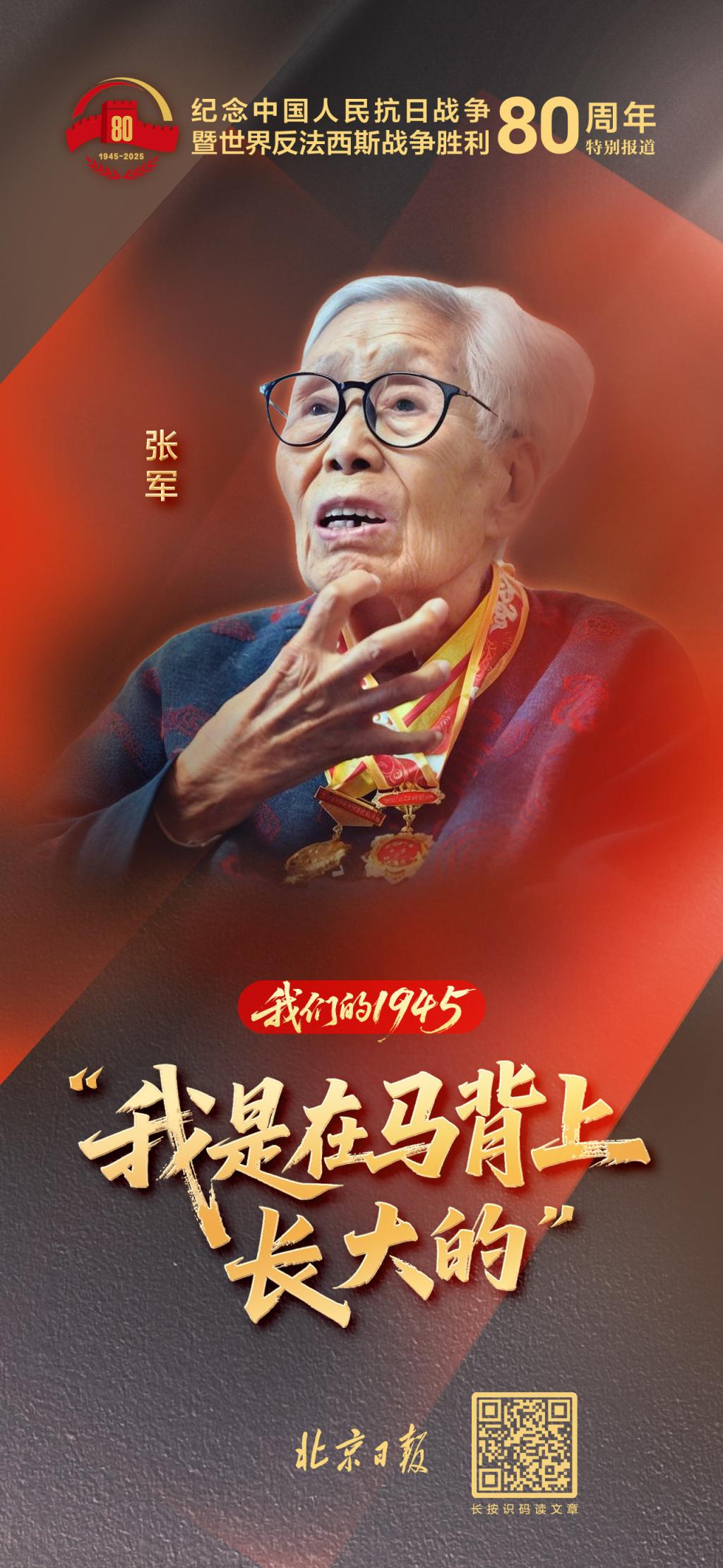

抗戰老兵張軍。 北京日報記者 安旭東攝

海淀太平路48號院,92歲的張軍深居簡出。受風濕免疫性疾病困擾,她已沒法站立和走路,說話也不太利索了。雖然很多事情老人已經忘記,但她還時常念叨著:“我是個軍人,我得去救人……”

“雖然我媽年紀大了,但是她的軍人情結一直在。”張軍的大女兒邢巖對記者說,“她原來也不叫張軍,是后來自己改的。”

拉開家中的抽屜,里面珍藏著一本泛黃的花名冊,上面記錄著一個個名字,他們都是張軍的同學。張軍,那時候還叫“張蓉”。

往事,便如同這本花名冊,就此打開。

1940年,為了提高抗日救國青年的文化水平,晉西北第一中學成立,這是一所培養革命干部的學校。張蓉的父親當時是晉西北行政公署干部,張蓉作為家里的大女兒,七八歲就被送到學校,編入預備班學習。學校里,她年齡小,周圍的哥哥姐姐都叫她“小毛頭”。

上學沒多久,日軍就對晉西北抗日根據地開始了大規模“掃蕩”。“日本鬼子的轟炸機總來轟炸,緊急號一響,校長、指導員就趕緊帶著孩子們跑,躲進山洞里。”那時候,學校按照年齡大小分成一個個小組,大孩子照顧小孩子。“小毛頭”年紀小、身材瘦小,一有緊急情況,一位大哥哥總是第一時間跑來,拉著她藏到隱蔽的地方。

每次行軍轉移,后面同學的手要搭在前面同學的背包上,不能松開。一次,“小毛頭”太累了,走著走著就睡著了,手一松,結果一腳踏空滾到了山溝里,幾個戰士趕緊摸黑下山尋找,還好她只是下巴脫了臼。“沒摔成‘遺體’,就一定得救上來!”戰友笑著安慰她。

行軍需要坐船過黃河,“小毛頭”被船夫招呼到牛肚子底下,給其他戰友騰出更多空間。后來,老師發現她總是迷糊,便把她放進馬馱的筐里,待她睡醒后再跟著部隊走。“我是在馬背上長大的。”現在,每看到電視劇有人騎馬,張軍會指著電視畫面和女兒說。

戰火紛飛的年代,戰友們好幾次把“小毛頭”從“鬼門關”拉了回來。剛參軍不久,她患上了嚴重的細菌性心內膜炎,高燒昏迷,徘徊在死亡邊緣。戰友看在眼里、急在心上,沒有辦法,只能向軍區領導報告:“有一個女兵病得很重。”軍區領導聽聞,立即協調到當時十分緊缺的盤尼西林,把“小毛頭”搶救了過來。

隨著抗戰的深入,戰地醫院急需人手,張蓉被派去做衛生員,幫著做些力所能及的事兒。因為被戰友救過很多次,她想把這份“恩情”傳遞下去,部隊前線在哪兒,她就跟到哪兒。當時,醫療條件簡陋,戰場上受傷的八路軍戰士都是村民自己出擔架,經過一村又一村接力才抬到后方醫院的。張蓉為傷員送水、換紗布,護送重傷員做手術。戰斗激烈的時候,她一整天也不能休息。

一次,一名小戰士被送來救治,鮮血染紅了衣衫,都已經干透了。張蓉趕忙上前詢問:“你傷哪兒了?”戰士只回答“我想喝水……”可當張蓉把水取來,小戰士已經永遠地閉上了雙眼。

抗戰勝利后,張蓉又參與了解放戰爭,繼續做衛生員,后又前往軍醫大學進行系統學習,在北京鐵路總醫院工作至離休。新中國成立后,張蓉把自己的名字改成“張軍”,紀念自己的軍旅生涯。這個名字也深刻影響了她的后半生。“我媽媽一直保持著軍人的作風。有一次她在家摔倒了,家里當時沒有其他人,她便堅持自己爬到門前開門等人救援,還撥通了家人的電話。”邢巖說。

歲月如梭,花名冊上的名字一個個逝去,在世的同學和戰友越來越少。“過一段時間,你來看我嗎?”“好……你能來我太高興了!”80多年過去,張軍和今年102歲的董炳琨還保持著聯絡。當年的戰地醫院里,他們一個是醫生,一個是衛生員,是救死扶傷的“黃金搭檔”。

如今,他們需要在子女的幫助下才能完成通話,經常是簡單聊聊彼此的近況,很少提及抗戰往事。“但我知道,他們從來沒有忘記那段歷史,只是他們更希望珍惜現在的和平生活。”邢巖解釋。

來源:北京日報

記者:胡子傲,安旭東

流程編輯:u028

如遇作品內容、版權等問題,請在相關文章刊發之日起30日內與本網聯系。版權侵權聯系電話:010-85202353

未登錄

全部評論

0條