隨著中國制造業加速“出海”,工業智能正成為企業應對全球化挑戰的關鍵工具。在9月11日舉辦的“數智未來 根在工業”樹根科技工業智能生態日活動現場,一個共識愈發清晰:喧囂的大模型熱潮過后,工業領域正在呼喚一場“冷思考”與“深扎根”。

“一把鑰匙開一把鎖”

“大模型很重要,是發展的方向。但是在工業領域,需要更多的小模型。一把鑰匙開一把鎖。” 浙江大學求是特聘教授、浙江大學設計工程及自動化系主任譚建榮在會上的一席話,為當前火熱的工業大模型討論注入了一劑清醒劑。

譚建榮教授明確指出,通用大模型在語言文本領域的成功,并不能簡單復制到情況復雜、要求嚴苛的工業場景。“大數據不是包治企業百病的良藥”,他強調,“在確定的情況下,尋找確定的對應關系,小數據是行的。什么情況下用大數據?不確定的情況下尋找確定關系,這時候需要大數據。不確定的情況下尋找確定關系,這時候需要大數據。而工業領域許多場景,都是復雜而又不確定的情況。”

這一觀點直指工業智能的核心痛點。工業生產是一個由精確的物理規則、工藝參數和嚴密邏輯鏈構成的世界,與消費互聯網的概率性、模糊性截然不同。一個焊接臂的移動軌跡、一臺叉車的避障路徑、一道工序的質量檢測,都需要高度的確定性和可靠性。通用大模型或許能“知書”,寫出漂亮的報告,但未必能“達理”,好比理解牛頓力學和材料科學,并將其應用于毫秒級的生產決策。

與其追求一把能開所有鎖的“萬能鑰匙”,不如先鍛造出能精準解決特定問題的“專用鑰匙”。這要求技術提供方不再是高高在上的“觀察者”,而是躬身入局的“實干家”,深入車間,理解工藝,與數據和設備共舞。

“企業大腦”與“機器人大腦”

“企業大腦讓制造和管理更加智能,機器人大腦讓我們的產品更加智能。”樹根科技副董事長杜錦程在會上發表觀點。這并非空泛的概念,而是植根于樹根科技服務超過16萬家工業企業、連接超過250萬臺高價值工業設備所積累的深厚土壤。

樹根科技副董事長杜錦程發布“企業大腦”與“機器人大腦”

“企業大腦”旨在通過深度融合AI與業務流程,優化企業內部的生產與管理效率。例如,在復雜的起重機臂架焊接場景中,傳統工藝需要四個獨立工位分步完成,效率低下且成本高昂。樹根科技通過研發焊接Agent,目標是讓多種焊接工藝在一個工位上融合完成,預計可“降低35%的成本,提高275%的焊接效率”。這背后是AI對復雜工業流程的深度理解與重構能力。

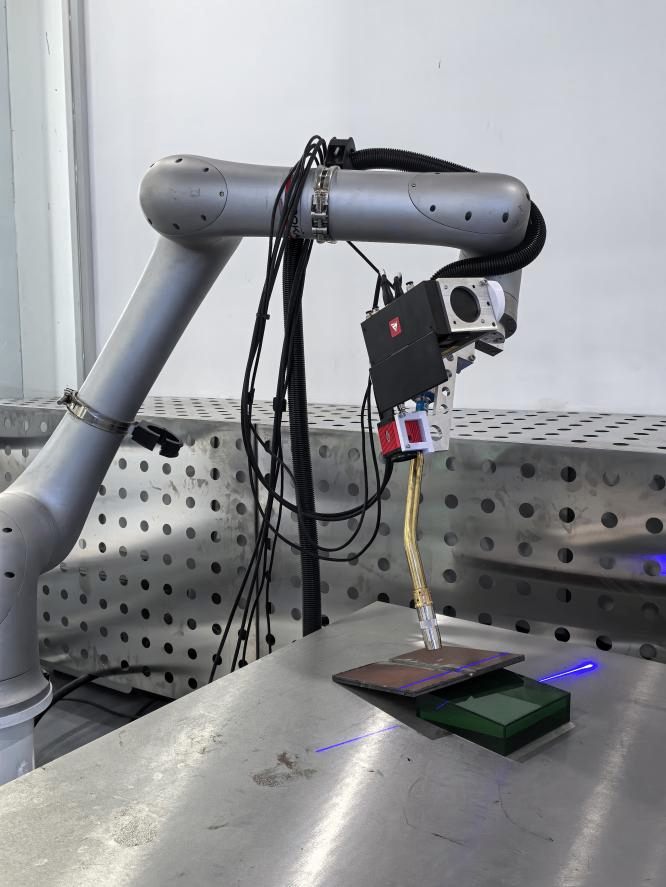

智能焊接機器人自主識別焊接

“機器人大腦”則聚焦于解決裝備智能化面臨的“數據采集難、算力成本高、算法模型難”等核心瓶頸。通過構建移動大模型和作業大模型兩大基座,樹根科技旨在為叉車、焊接機器人等各類工業裝備賦予自主適應環境、自主解決問題的能力,推動其從自動化“機器”向智能化“機器人”的偉大蛻變。

長期以來,高端焊接領域被國外封閉系統“卡脖子”,制約了我國制造業向柔性化、智能化轉型的步伐。樹根科技利用“雙腦”模式研發的“柔性智能焊接生態平臺”,以“AI+數據+生態”為核心,通過柔性智能算法與開源開放接口兩大支柱,構建了一個可自適應、自學習、持續進化的新生態。這一平臺的實現,打破一整套封閉僵化的舊有模式。

從“企業大腦”對生產關系的重塑,到“機器人大腦”對生產力的賦能,樹根科技的“兩個大腦”戰略,實現了從“互聯”邁向“智能”的進化。“樹根互聯”在本次活動上宣布正式升級為“樹根科技”。一詞之差,背后是大踏步的戰略躍遷。

從“制造出海”到“服務全球”

隨著中國制造業全球化步伐的加快,“出海”企業面臨語言、技能和數據的三大鴻溝。樹根科技發布的“售后服務Agent”產品,深度融合工業知識與多模態生成式AI,打造了智能診斷、專家翻譯和智能檢索三大核心引擎。

據智能售后產品負責人黃勝輝介紹,其“專家翻譯引擎”能實現技術文檔秒級翻譯,專業術語準確率超過98%;其“智能檢索引擎”可在10萬份文檔中實現1秒內精準定位;最核心的“智能診斷引擎”,如同隨身攜帶的“工業醫生”,能夠通過多模態交互精準定位故障,其能力在多個維度上已超越中年資歷的專家。借助該產品,三一集團的海外業務的故障診斷時長縮短了50%,維修效率提升30%,為客戶挽回的非計劃停機損失高達1億元。

“數智未來 根在工業”樹根科技工業智能生態日活動現場

真正的工業智能,必須從工業的土壤中生長出來,解決真實的、具體的問題。對于中國制造業而言,智能化轉型這道時代考題的答案,或許就藏在那些愿意俯下身子,將代碼寫在產線上,讓智能在機器轟鳴聲中生根發芽的務實派手中。

數智未來,根在工業。

未登錄

全部評論

0條