380天,1年零15個日夜,放眼歷史長河不過短暫一瞬。但就在66年前的今天,在新中國建筑史、甚至國家發展史上,一座震撼全球的建筑——人民大會堂僅用這樣短暫的時間竣工落成,不能不稱之為奇跡。

1958年9月,為籌備慶祝新中國成立十周年,包括人民大會堂在內的十大公共建筑被正式列入規劃。梁思成、楊廷寶、張開濟、吳良鏞……三天之內,來自全國17個省市的三十多位頂級建筑師云集北京。

建筑面積從7萬平方米擴充至17萬平方米、大禮堂觀眾席從圓形改為扇形、整體建筑風格在周恩來總理的指導下從反對聲高漲到被廣泛認可……人民大會堂的建設面對著“一步一難題”的挑戰,最終靠著從中央領導到建筑師再到建筑工人的“上下齊心”,用380天完美建成。今天,北京日報客戶端通過一篇長文,帶您回顧人民大會堂從規劃、設計到竣工的完整歷程,再次感受中國人“集中力量辦大事”的震撼與驕傲。

1959年9月24日,位于天安門廣場旁的人民大會堂正式竣工。從那天起,這座莊嚴雄偉的建筑就在中國人心中占據了一個特殊的位置。只是我們往往更關注那些發生在其間的不平凡的故事,而忽略了大會堂這座建筑本身。今天的人們或許很難相信,這座世界上最大的會堂建筑,從規劃、設計到竣工,一共只用了1年零15天,其中,從選址到敲定設計圖紙,僅用了50天時間。

蘇聯專家為天安門廣場規劃做了10種方案,他們一致認為:“大會堂不適合放在天安門廣場上。”

要講大會堂的故事,必須先從天安門廣場說起。

過去的天安門前是個丁字形的封閉廣場:“丁”字的一橫是長安街,以長安左門和長安右門作為兩端收口,清朝又在這兩座門外建了東西“三座門”;“丁”字的一豎是南北走向的千步廊,最下面那個“勾”則是正陽門北邊的中華門。明清兩代,這戒備森嚴的廣場被形象地稱為“天街”,普通百姓若想涉足其間,只有一個機會——每年霜降日前,死刑犯會被帶入長安右門之內等待“勾決”。

辛亥革命后,北洋政府立即著手打通天安門廣場:內務總長朱啟鈐下令拆除千步廊,用拆下來的木料建起了北京的第一個公園“中央公園”——也就是今天的中山公園。皇城南墻上南長街、南池子兩個門洞也是那時候被打開的。那次改造后,東西長安街正式溝通,天安門廣場由“封閉型”變成了“開放型”。

新中國成立之初,天安門廣場又經歷了幾次“微調”:東西三座門以及長安左、右門被相繼拆除,原為國慶閱兵臨時搭建的觀禮臺被改為永久性建筑。比較大的一次動作是在1955年,隨著東西兩側的紅墻被推倒,廣場面積一下子擴出了將近1萬平方米。

天安門廣場的丁字形輪廓變得越來越模糊,可是,新廣場究竟該建成什么樣子,誰心里都沒數。當年拆東西三座門的時候,北京市甚至把所有材料都保存了下來——為的是一旦證明“不該拆”,隨時可以就地重建。

新廣場的規劃第一次被正式提上議事日程,是在1955年末。那一年,北京市政府聘請蘇聯專家聯合組成了“都市規劃委員會”,開始謀劃整個舊城區的規劃改造工作,天安門廣場是其中一個子項。此后幾年間,“都規委”陸續拿出了10種廣場規劃方案。蘇聯專家都認為,天安門廣場適合安排紀念性的建筑,沒必要突出政治意義。因此所有的方案中,廣場上都沒出現萬人大會堂的影子。只有1號和6號方案為大會堂預留了空間——卻放在了南長街的南側對景上,正是今天國家大劇院的位置。

張鎛大師(右二)為周恩來總理介紹人民大會堂方案。

大劇院被安排在了大會堂的對門,市委領導明確表示:“突出政治,大劇院要拿出廣場。”

由于沒有一個令所有人都信服的方案,天安門廣場的規劃一直是“紙上談兵”,直到1958年的秋天,這件事陡然被賦予了不同尋常的政治意義。

1958年9月5日,時任北京市副市長的萬里在市政府傳達了中央關于籌備慶祝新中國成立十周年的通知——即建好萬人大會堂、革命博物館、歷史博物館、國家大劇院、軍事博物館、科技館、藝術展覽館、民族文化宮、農業展覽館,加上原有的工業展覽館(即北京展覽館)共十大公共建筑。所謂的“十大建筑”概念就這樣產生了,但稍加留意就會發現,這份名單中并沒有我們通常認為的北京站和民族飯店,將近五十年后才真正竣工的國家大劇院卻赫然在列。

今天我們總習慣把“十大建筑”中的大多數歸為“俄式建筑”之列,其實,“十大建筑”設計與天安門廣場規劃的過程中沒留下一點蘇聯人的痕跡——“國慶工程”開始的時候,參與規劃的蘇聯專家已經全部撤出了。

“不是有人不相信我們能自己建設現代化國家嗎?老認為我們這也不行那也不行嗎?我們一定要爭這口氣,用行動和事實做出回答。”在北京市國慶工程動員大會上,萬里的話擲地有聲。

此時距離1959年的國慶節只剩下不到400天。全憑中國人自己,在400天內建起十座莊嚴美觀、經得起時間考驗的建筑,這個任務究竟有多難?對比一下同期世界上其他著名建筑的施工時間就會明白——紐約聯合國總部大廈用了7年,日內瓦“萬國宮”用了8年,比“十大建筑”只晚一年開工的悉尼歌劇院則足足建了14年。

關鍵時刻,中國人“集中力量辦大事”的傳統又一次發揮了作用。北京市政府隨即以中國建筑學會的名義向全國建筑界發出邀請——短短三天之內,來自全國17個省市的三十多位頂級建筑師就云集北京,在他們的名單上,我們幾乎看到了中國建筑史上所有最光彩奪目的名字:梁思成、楊廷寶、張開濟、吳良鏞……

大師們要做的,不只是“十大建筑”的設計,還有天安門廣場的規劃——根據中央的意見,“十大建筑”中至少有三座,即萬人大會堂、革命博物館和歷史博物館要安排在天安門廣場之內,它們的設計與廣場規劃也就成了密不可分的一個整體。

當時的北京市規劃管理局負責所有國慶工程方案的審核和匯總工作。據曾參加過大會堂方案設計的陶宗震先生回憶,此時經過中央和北京市領導的討論,天安門廣場的大致輪廓已經確定了:廣場南北長800米、東西寬500米,正好符合黃金分割率——據說,500米的寬度是1956年毛主席在天安門城樓上聽彭真匯報廣場規劃時親自定下來的;從人民大會堂北墻到中山公園南墻間的距離則為180米。

500米×800米,這是什么概念?——相當于五個巴黎協和廣場、四個半莫斯科紅場或者四十個威尼斯的圣馬可廣場。在如此巨大的空間內做設計,整個世界建筑史上根本無章可循。

何況,天安門廣場的意義不僅僅是一座城市的中心廣場那樣簡單。廣場規劃剛一啟動,“都規委”的副主任佟錚就把一位解放軍軍官帶到了規劃局。此人名叫辛毅,是電影《停戰以后》的編劇,指揮過國慶游行。辛毅給天安門廣場規劃提了三點要求:一、廣場和長安街要無軌無線;二、路面要經得住60噸重的坦克;三、道路和廣場要求“一塊板”,不能有任何“溝溝坎坎”。

于是,西單與六部口之間的古建筑雙塔和經過天安門的電車軌道都被拆除了,長安街邊所有的架空線也改走地下——北京的第一條地下管線走廊就此誕生。而許多年后人們才知道,“無軌無線”不僅是出于游行集會的考慮——“緊急時刻,長安街上要能起降飛機。”

好在,除了這些功能性要求,中央和北京市沒有在廣場形式和建設用地規模上做出任何限制。建筑師們大膽放開手腳,沒過幾天就拿出了七種方案。這些方案充滿了不拘一格的想象,有一種甚至設計拆去正陽門城樓和箭樓,在此位置上建設萬人大會堂……值得注意的是,七個方案無一例外,全都將國家大劇院安排在了天安門廣場上。

規劃局把這七個方案分析、匯總之后,最終拿出了一個“四建筑方案”上報:廣場兩側的建筑為國家大劇院、歷史博物館、萬人大會堂和革命博物館,兩兩相對分立于人民英雄紀念碑東西兩側。四座建筑各自獨立,占地面積均為150米×220米,體型都是東西長、南北短。

不料,這個方案連北京市委這一關都沒過去,問題就出在了大劇院的位置上。

在規劃局的這個方案中,國家大劇院恰好是大會堂的“對門”。據說,方案向市委匯報時,時任市委秘書長的賈星五就明確表示:“國家大劇院不能對著大會堂,要拿出廣場。”很快,規劃局便接到正式通知,為突出天安門廣場的政治意義,國家大劇院要遷出廣場,移到大會堂西面。

大劇院的意外遷出,倒使廣場內的建筑布局逐漸明朗了起來:西邊安排萬人大會堂,革命、歷史博物館則合二為一,放在廣場東邊——今天人們提到天安門廣場,總愛說建筑布局是按照中國傳統的“左祖右社”來安排的,然而遍查當年的文獻資料,并沒有任何證據顯示這個思路曾經影響了天安門廣場的規劃。“左祖右社”的布局,更多是有賴于大劇院的“成全”。

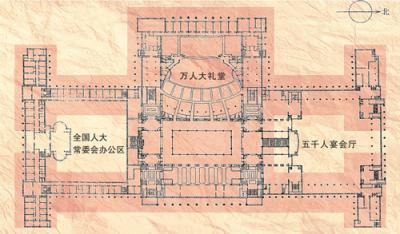

人民大會堂二層平面圖。

聽說北京市想打通南池子延長線,羅瑞卿對一起理發的萬里說:“拆我的樓,我有意見。”

“下一輪設計,我希望看到廣場基本成形。”周恩來明確說出這句話的時候,是1958年的9月底,距離十周年大慶只剩下整整一年。

除了定下“左祖右社”之外,大會堂與博物館的具體位置在哪里,占地面積有多大……都還是未知數,“成形”又談何容易?

此時一個意外發生的小插曲,卻在無形中“逼”規劃局劃定了廣場的建設用地。

北京道路的一大特點就是東西向干道多,南北向干道少。據說,天安門廣場在規劃之初,曾經想打通南池子和南長街的延長線,向南一直與前三門大街連通,避免改建后的天安門廣場變成市中心的交通樞紐。且這兩條線打通后,大會堂和博物館背后就有了環繞的道路,遇到重大活動時也便于疏散人流。

不巧的是,1958年公安部的新辦公樓剛剛落成,這棟大樓正好“壓”在南池子的延長線上。9月底,萬里在一次理發時遇到了時任公安部長的羅瑞卿,也許是聽到了什么“風聲”,還沒等萬里說出北京市的想法,羅瑞卿就“先發制人”笑著說:“你拆我的樓也可以,但是我有意見。”萬里怎樣去調和矛盾我們不得而知,只是一直到今天,南長街的延長線也沒被打通。而廣場東側博物館的建設用地,就只能從公安部的西墻外開始劃起了。

廣場500米的寬度早已確定,這樣一算,東西方向留給博物館的寬度就只剩下了區區140米,博物館的體型只能是南北長東西短了。為求對稱,西側的大會堂也照此辦理。兩棟建筑就此確定了建設用地規模:140米×270米。

在這37800平方米的土地上,究竟將出現一座怎樣的建筑?參與大會堂設計的建筑師們發揮了無窮的創意,有采用中國傳統琉璃瓦頂子的,有采用攢尖頂“大帽子”式的,甚至還有很超前的設計,把大會堂設計成了完全透明的一個“玻璃盒子”……

與“百花齊放”的外立面設計相對應的是,在大會堂的內部設計上,建筑師們被死死鉗住了手腳。

從初稿到定稿,大會堂的設計方案足足進行了七輪評比論證:叫大家來的時候只說做一個萬人大禮堂,第二輪就加入了五千人的大宴會廳,第三輪,全國人大常委會辦公樓也加了進來……建筑師們苦心設計的方案,往往轉天就被全盤推翻。最令人頭疼的是,大會堂的功能被不斷擴充,建筑面積卻不能相應增加,“最多7萬平方米,一點也不能放寬”——這個數字,中央“咬”得很死。

7萬平方米,就算只做一個萬人大禮堂,平攤到每個座位也不過是7平方米的面積,尚且不及平均每座13平方米的首都劇場,更何況還要建大宴會廳和常委會辦公樓呢?建筑師們都說,大會堂的設計簡直是“螺螄殼里做道場”,“戴著鐐銬跳舞”罷了。

果然,大家“精打細算”做出來的設計受到了外交部禮賓司近乎刻薄的批評。因為面積所限,所有方案都把宴會廳安排在了大會堂的一層。禮賓司認為,這樣設計貴賓進門之后沒有回旋余地,沒有休息場所,立刻“登堂入室”,顯得過于寒酸,把國宴場所搞成了“大灶食堂”。另外,從大會堂正門一進去就是萬人大禮堂,沒有鋪墊、沒有過渡,有失莊嚴隆重的氣氛,“像電影院,不能用”。

就這樣,大師們的方案紛紛落馬。到1958年國慶節,十年大慶進入一周年倒計時的時候,“十大建筑”中最重要的萬人大會堂,依然沒有一個成形的設計。

從選定大會堂設計方案的那一刻起,周恩來就反復對建筑師們說:“大會堂可以一年建成,五年修嘛。”

眼看再拖下去,天安門廣場和萬人大會堂就難以保證在國慶十周年之前完工,1958年國慶期間,焦急的周恩來做出指示:進一步解放思想,除老專家之外,發動青年同志參加國慶各大項目的設計。前幾輪中作為“審核機關”而沒有參與具體設計的北京市規劃管理局,也正式加入了大會堂的設計隊伍。

著名建筑師趙冬日當時正擔任規劃局技術室主任,他是北京市委大樓的設計師,也因此得到了當時的市委第二書記劉仁的信任。規劃局從大會堂設計的“幕后”走到“臺前”之后,劉仁親自找到趙冬日,提出了一個大膽的設想——

“7萬平方米的建筑面積,不去考慮。140米×270米的規劃用地,也不去考慮。打破樊籬、另起爐灶,設計一座全新的萬人大會堂。”

晚年的趙冬日大師在大會堂前留影。

按照這個思路,趙冬日和同事們很“舒服”地做出了新的設計方案——大會堂平面呈“凸”字形,由北向南依次排列大宴會廳、大禮堂和常委會辦公樓,三部分以中央大廳相連,宴會廳放到二樓,大禮堂移至中央偏西的位置。至于立面方案,則沿用了前幾輪設計中曾獲得總理首肯的西洋柱廊式結構。

規劃局的方案完美地解決了此前大會堂設計過于“小氣”的問題,只是支撐這恢宏氣勢的,是高達17萬平方米,超標兩倍有余的建筑面積。原來和博物館“配套”的用地規模也被大大突破了——210米×340米,比之前幾乎擴大了一倍。

但這個方案能不能最終獲得通過,誰心里都沒底。且不說中央從沒明確表示過放寬7萬平方米的限制,眼看十年大慶一天天臨近,多建10萬平方米顯然又會延長工期。更關鍵的是,17萬平方米已經超過了故宮全部建筑面積的總和,畫在圖紙上容易,我們真的能把它變成現實嗎?

1958年10月14日,規劃局忽然接到國務院的通知,剛從外地返京的周恩來將連夜召開會議,審查大會堂設計方案。經過劉仁的篩選,當晚10時,共有三份設計方案被送到了中南海西花廳,除了規劃局之外,還有北京市建筑設計院和清華大學建筑系的兩份方案——最終,規劃局方案雀屏中選。

據說,總理之所以沒有計較10萬平方米的超標面積而選中了規劃局方案,主要是看中了兩點:一是規劃局設計的大會堂全部采取了一般建筑的比例,而在尺度上大膽地放大了一倍,顯得氣勢非凡;二是在大會堂的中心安排了寬敞的中央大廳,既可作為休息大廳使用,還能舉行紀念活動。而且,當時中央是打算在這里安放一尊毛主席雕像的。

偏偏就是這兩大“亮點”,隨即在中國建筑界掀起了一場軒然大波——而周恩來似乎預料到了這點,從選定規劃局方案的那一刻起,他就反復叮囑參與下一步施工設計的建筑師們:

“大會堂的設計不要一次把文章做絕,要留有余地。可以一年建成,五年修嘛。”

總理選定規劃局方案的時間是1958年10月15日的凌晨1點鐘。果然,僅僅數小時后,設計方案就進行了第一次修改——圖紙上大會堂北端宴會廳的寬度是108米,而大會堂北墻與中山公園間的距離足足有180米,劉仁認為兩者不成比例,就在不影響整體結構的前提下,給大會堂又加了四條“腿”,使整個建筑由“凸”字型變為了“出”字型。

大會堂“體型”的確定也使天安門廣場的規劃得以順利完成:廣場北部東西兩側分別安排革命歷史博物館和萬人大會堂,兩座建筑均采用柱廊結構,形成“廊”一實一虛,“柱”一圓一方的對比關系。它們連同后來建造的毛主席紀念堂,共同烘托起了天安門廣場壯麗威嚴的宏大氣勢。在1997年4月的中日設計師北京交流會上,日本著名建筑大師磯崎新由衷地贊嘆:“天安門廣場真偉大,在高樓林立的日本,尚找不到如此氣魄的國家廣場。”

著名歷史地理學家侯仁之先生則給了天安門廣場更高的評價,他認為,天安門廣場的改擴建工程,可以視為繼紫禁城建成后,北京城市規劃史上的第二座里程碑。

兩度出現在廣場上的古河道打斷了大會堂的施工,侯仁之說:“大會堂下面壓著的,是永定河。”

1958年10月28日,距離新中國成立十周年大慶還有11個月的時候,萬人大會堂終于破土動工了。

負責大會堂技術設計和施工圖設計的,是北京市建筑設計院(即今天的北京市建筑設計研究院),此前參與了大會堂全部七輪設計的著名建筑師張鎛,隨即被市建院任命為萬人大會堂的總建筑師。

張鎛的家世頗為不凡,他的父親就是清末兩廣總督張鳴岐。廣州起義的起義軍攻破總督府之時,張鎛剛剛出生半月,多虧革命黨不傷婦孺才逃過一劫。長大后的張鎛并沒有如父親一樣從政,而是拜在了建筑大師楊廷寶、梁思成等人門下。我們今天說的“十大建筑”中有三座都是張鎛的作品,除了人民大會堂之外,還有民族文化宮和民族飯店。

擔任大會堂的總建筑師,自然代表著榮譽,卻更意味著艱難。總理審定的方案其實只是個“輪廓”,此時,17萬平方米大會堂的內部結構還幾乎是一片空白。為趕在十周年大慶前完工,大會堂是“邊設計、邊供料、邊施工”的——張鎛落在圖紙上的每一筆都將立即被付諸實踐,每個小小的疏忽都可能是致命的隱患。

可是,大會堂不是一般的建筑,很多特殊的設計要求,是身為建筑師的趙冬日、張鎛們之前不可能去考慮的。

大會堂剛一動工,當時兼任全國人大常委會秘書長的彭真就派助手找到張鎛,對大禮堂的設計提出了具體要求——全國人大的正式代表在3500人左右,他們必須全部坐在大禮堂的一層,且每個座位都要配備桌子或者放文件的設施。

張鎛打開總理審定的那張設計圖,馬上發現彭真的要求不可能實現——圖紙上,萬人大禮堂被設計成了圓形,按每個座位最少占0.9平方米計算,大禮堂的第一層最多能容下2750個座位,與彭真要求的3500個相差甚遠。

張鎛立刻拿起圖紙找到趙冬日,想商量著在大禮堂的形狀上做些修改。趙冬日的回答卻給了張鎛當頭一棒——“圓形是周總理親自定下來的,輕易不好變動。”的確,在大會堂設計的前幾輪,“總理要求做成圓形”是建筑師們中間流行的說法,也不光是市規劃局,幾乎所有方案都把大禮堂設計成了圓形。趙冬日給張鎛出了個主意:一層觀眾席壓縮每座0.9平方米的硬指標,再把其余的6000多個座位安排在三層挑臺上。

憑著多年的經驗,不用畫圖,張鎛也知道趙冬日的建議不可行:大禮堂是圓形,挑臺自然是月牙形,這種形狀越往后座位越難排列,挑臺的層數不能多,否則就太高太陡了。張鎛一直拖到10月31日,才把“三層挑臺四層座位”的大禮堂平面施工圖勉強做了出來,在這張圖紙上,大禮堂第四層座位的俯角已經達到了“危險”的30度。

時間轉眼就進入了1958年的11月,大會堂的施工速度十分驚人,馬上就要推進到萬人大禮堂的部分了——再不更改設計,觀眾席很可能成為大禮堂最大的一個安全隱患。張鎛心急如焚,卻無計可施。

誰也想不到,此時一個意外的發現竟成了大禮堂的“救星”。

一天,在大會堂西南角施工的工人挖出了幾塊鵝卵石。最初誰也沒在意,不料挖出的石頭卻越來越多——漸漸地,一條古老的河道竟顯現在大家面前。有見多識廣的工人說,這條河道在廣場東邊公安部大樓施工的時候也出現過,怕引起地面沉降,公安部還特別做了兩層鋼筋混凝土的地下室——這個方法在大會堂卻行不通,由于面積太大,工期又太緊,大會堂根本沒有地坪下的深地下室,只做了井字形的剛性基礎鋼筋混凝土墻來支撐整個結構。

據侯仁之先生考證,這條兩度“神秘”出現在天安門廣場上的古老河道,就是遼、金時期的永定河故道。誰能想到將近一千年后,搖擺不定的“無定河”又給施工中的大會堂帶來了一系列的“不確定”——由于一時找不出防沉降的有效方法,大會堂工程被迫暫停了。

施工的停滯倒為張鎛贏得了寶貴的時間。就在大家著手制定防沉降措施的這幾天里,市建院院長沈勃陪同彭真從外地回到了北京。張鎛向自己的領導訴說苦惱時,身為國慶工程負責人之一的沈勃告訴他,所謂“圓形大禮堂”的指示,竟然是誤傳。

總理做指示的時候沈勃就在當場,其實,周恩來的原話是“后墻兩側用圓角向前圍合”,并沒有具體要求做成某種形狀,“圓形”不過是以訛傳訛罷了。至于張鎛硬著頭皮做出來的方案,更被沈勃斷然否決:“體育場把看臺做成27度的俯角就已經很陡了,30度的角,肯定不行!”

沈勃隨即叫上趙冬日和張鎛,重新商議大禮堂的觀眾席設計。最終,大家決定挑臺控制在兩層比較合適,不夠的座位,則用取消一層部分過道的方法“找”回來。從最終的施工圖上看,觀眾席的平面形狀也發生了改變,成了接近扇形的樣子。

此時,永定河故道上的防沉降措施已經做好,大會堂的施工擺脫“出師不利”的陰影,繼續以驚人的高速推進了下去。

剛松了一口氣的張鎛不會想到,此刻,一封來自他的恩師梁思成的“抗議信”,已經悄然擺在了周恩來的辦公桌上。

梁思成對大會堂“放大一倍”的設計思路提出質疑:“把一個孩子按原比例放大,就是個大人了?”

大會堂的面積從7萬平方米擴大到17萬平方米,幾乎是一夜之間的事。因為時間倉促,最終確定的17萬平方米方案從來沒有交給專家論證過,一時間,京滬兩地建筑界的專家學者對此議論紛紛,書面意見雪片一般飛到了總理的面前,幾乎所有的矛頭都指向了大會堂的這個“大”字。

為了向大家解釋清楚,平息這場爭論,1958年11月初,周恩來在御河橋交際處——也就是當年袁世凱簽署“二十一條”的地點,召開了擴大的專家會議。

“放大一倍”和“中央大廳”本是周恩來選中規劃局方案的兩大關鍵,卻成了會上專家們抨擊的中心。梁思成首先拿起筆,在總理面前畫了個大頭小身子的小孩兒形象,“把一個孩子按比例放大一倍,他也不是個大人,大會堂就犯了‘小孩兒放大’的毛病。”梁思成說,羅馬的圣彼得大教堂也用了“尺度放大”法,人一進去立刻覺得自己微不足道,仿佛到了“巨人國”。這樣的方法用來表現神權無可非議,用在“人民性”第一的大會堂上就很不適宜了。

至于中央大廳,用北京工業設計院總建筑師王華彬教授的話說就是“大而無當”,“從大門走到大禮堂一共要經過五道門,有多少亮光都被擋在外面了,中央大廳竟然有180根柱子,既無用又擋光。光線不足就要依靠人工采光,又是一筆浪費。”

面對專家們連珠炮似的質疑,周恩來沒有從正面回應,“圣彼得教堂是神權社會的產物,有意識使教徒進入之后感覺天主偉大、自身渺小。我們不同,人民是國家的主人,大會堂空間、體型、面積擴大一倍之后同樣要注意由內而外體現‘平易近人’四字,不要故弄玄虛,讓人成了物的奴隸。”

實際上,對于大會堂的“大”,張鎛從純建筑學的角度做出過很有說服力的解釋。他說,大會堂的龐大體型是由廣場的超大面積決定的,因為從來沒有在如此巨大的空間中安排建筑的先例,大會堂的“放大一倍”也只是種大膽的嘗試。唯一能確定的是,在特大空間運用“正常尺度”的建筑物是有失敗先例的——偽滿洲國曾經在長春郊外建了自己的首腦機關,一個又深又寬的廣場,卻在兩廂排列了一串普通大小的西洋古典柱式石建筑。不但襯得廣場空曠荒蕪,更顯得房子“小鼻子小眼”十分寒酸。“其實每棟建筑單看都不錯,放在廣場上整體考量就顯得很難看了。”

關于“大”的爭論剛剛告一段落,梁思成又對大會堂的整體風格提出了更加尖銳的批評。他說,建筑分為四種——中而新、中而古、西而新、西而古,對于中國的現代建筑來說,最不可取的就是“西而古”。可大會堂幾乎是個文藝復興建筑的“復刻版”,“不要以為在細部加上幾個斗拱、琉璃、彩畫,它的風格就成了中國的。”

這一次,周恩來的回答更為巧妙,他舉的還是個建筑學的例子:“塔就是印度傳來的,經過幾千年本土化的發展,反而成了最有代表性的中國建筑之一。我們中華民族之所以偉大,就在于善于吸收他人經驗,活學活用。在大會堂的建筑風格上,我們不能被狹隘的民族情結限制住,應該提倡‘中外古今,一切精華,含包并蓄,皆為我用’。”

緊接著,周恩來給在座的專家講了個“畫菩薩”的故事:早年間的菩薩是印度人的形象,還有兩撇胡子,老百姓都不滿意。畫師于是張畫于市,自己躲在畫后偷聽評論,經過反復修改,才成就了今天“不男不女”的“中國菩薩”模樣,終為大眾所接受——和那句“一年建成五年修”對照起來,似乎更能體會周恩來講這個故事的深意。

周恩來最后說,受客觀條件所限,現在對大會堂設計的要求只剩下一個了,那就是“一萬人開會五千人用餐八個月蓋完”。如果大家仍舊有意見,“好在我們的建設量會很大,可以在別處再試,這里就不必再動了吧。”

周恩來站在政治高度的一番誠懇表白最終平息了對于大會堂的爭議,隨著時間的推移,大會堂和天安門廣場的“大”也漸漸得到了專家們的認可。幾年之后,梁思成在一篇文章中這樣寫道:“新的社會制度和新的政治生活的要求改變了中國建筑史的尺度概念,當然,這種新概念并沒有忽視‘生物的人’的尺度,也沒有忽視廣場上雄偉的天安門的尺度。在這種新的尺度概念下,1958年9月,中國的建筑師們集體建設了廣場和它兩側的兩座建筑物。”

1959年天安門前工地。

大禮堂能把整個天安門城樓裝進去,這樣大的空間怎么消除壓抑感?周恩來說:“‘落霞孤鶩’這一句,應該對大禮堂的設計有所啟發。”

爭論雖然暫時平息,專家的意見卻也給建筑師們敲響了警鐘——從圣彼得大教堂到紫禁城,無論古今中外,大空間、大體量從來就是為了襯托高高在上的威儀,我們的大會堂卻要讓每一個普通人走進它的時候,都感覺自己像個主人——這對矛盾如何解決?建筑史上找不到答案。

大會堂17萬平方米的建筑面積,一個萬人大禮堂就占去了將近二分之一——一間能裝進整個天安門城樓的大屋子,怎樣才能讓所有人都看得見、聽得清?如何在保證頂棚絕對安全的同時,還不讓人產生壓抑感?張鎛幾乎請教了所有相關領域的專家,大家卻眾口一詞——太難。中科院的馬大猷教授甚至撂下這么一句話:“人均空間6立方米是聲學處理的極限,大禮堂平均每人9立方米,要能都聽得清,那叫世界奇跡。”

無奈之下,1958年12月初,張鎛又一次敲開了西花廳的大門。

聽罷匯報,周恩來陷入了沉思——他比任何人都清楚,不消除巨大空間給人的壓抑感,大禮堂就會是個失敗的設計。片刻之后,周恩來忽然開口,輕輕吟誦了兩句詩文——

“落霞與孤鶩齊飛,秋水共長天一色。”

見張鎛一時摸不到頭腦,周恩來笑了:“人站在地上,并不覺得天有多高,站在海邊,也不覺得海有多遠。‘落霞孤鶩’這一句,應該對我們有所啟發。為什么不從水天一色的意境出發,去做抽象處理呢?”

說得興起,周恩來一邊打著手勢,一邊拿過紙筆描畫起來:“大禮堂四邊沒有平直的硬線,有點類似自然環境的無邊無沿。頂棚可以做成大穹隆形,象征天體空間。頂棚和墻身的交界做成大圓角形,把天頂與四壁連成一體。沒有邊、沒有沿、沒有角,就能得到上下渾然一體的效果,沖淡生硬和壓抑感。”

落霞孤鶩,秋水長天——誰能想到,大會堂設計中的最大難題,竟在一千年前的古人那里找到了答案。為了體現“水天一色”的感覺,張鎛給大禮堂的穹頂設計了三圈水波形的暗燈槽,與周圍裝貼的淡青色塑料板相呼應,燈亮之時猶如波光盈盈。建筑師們還在整個穹頂上開了近500個燈孔,人坐在觀眾席內,抬頭就可見“繁星點點”,仿佛置身于浩瀚夜空,絲毫不會感覺壓抑、沉重。

其實,在大禮堂巨大的穹頂上,還藏著許多我們看不清的小“星星”——那是幾百萬個小小的吸聲孔,有了它們,大禮堂的屋頂整個兒變成了一塊巨大的吸音板,主席臺上發出的多余音波完全被吸走,不但沒有回聲還能留點“混響”,讓坐在每個角落的人都能清晰準確地聽到發言人的聲音——大空間帶來的問題,又被大空間自身解決掉了。用馬大猷教授的說法,中國人創造了一個“世界奇跡”。

在人民大會堂召開的第20屆世界建筑師大會上,吳良鏞院士起草的《北京憲章》獲得了一致通過:“再也不能僅僅就個體建筑來論美與和諧了,代之而起的是用城市的觀念看建筑。”

就在大會堂建設進行得如火如荼的時候,原本安排在它西側的國家大劇院卻遲遲沒能開工。人們紛紛傳說,由于大會堂面積的擴充,投資大大超過了預期,大劇院只能被“犧牲”掉了。

傳言很快得到了證實。1959年2月28日,周恩來在中南海暢觀樓召開會議,正式決定壓縮國慶工程。

“我們推遲一些建筑,是要把材料和勞動力省下來,去解決人民的居住問題。”周恩來說,“1959年北京新建30萬平方米住宅,我看太少了,至少要建50萬平方米,爭取在國慶節前完成。”

最終,“國慶十大工程”被確定為:萬人大會堂、中國革命和中國歷史博物館、中國人民革命軍事博物館、全國農業展覽館、北京火車站、北京工人體育場、民族文化宮、民族飯店、釣魚臺國賓館和華僑大廈——和半年前定下的“十大建筑”比起來,差異確實不小。此時,“能在1959年10月前完工”已經成為進入這份名單的首要條件了。

至于“消失”的大劇院和科技館,當時的思路是“緩建”而不是“下馬”。一年半之后的1960年10月,《建筑學報》還刊出了由清華大學建筑學院領銜設計的國家大劇院的詳細方案,從立面圖上看,清華設計的大劇院依然采用了柱廊形式,很像是“迷你版”的大會堂。

1959年9月24日,歷時11個月建設的大會堂工程宣告完成。就在竣工前的幾天,毛澤東給這座氣勢恢宏的建筑正式定名——人民大會堂。

盡管曾存在種種爭議,經過近五十年風雨的檢驗,今天的人民大會堂已經成了中國建筑史上當之無愧的經典,成了北京這座古老城市的地標之一。對于每個中國人來說,人民大會堂更像是一種象征,一種精神上的向往與寄托,正如冰心所言:“走進人民大會堂,使你突然地敬虔下來,好像一滴水投進了海洋,感到一滴水的細小,感到海洋的無邊壯闊。”

1999年6月23日,人民大會堂竣工整整40年之后,《建筑創作》雜志社的編輯們敲開了張鎛病房的大門,他們帶來了一份特別的禮物——20世紀當代中國建筑藝術獎。這個獎項頒給了20世紀中國最優秀的55座建筑,張鎛設計的大會堂和民族宮連中兩元——一周之后的1999年7月1日,世界建筑節這一天,88歲的建筑大師張鎛離開了人世。

選擇在6月23日為張鎛授獎是有特殊意義的——就在這一天,第20屆世界建筑師大會在北京開幕了,這個建筑界的“奧林匹克”第一次來到了中國。而大會的會址,就選在了人民大會堂。

第20屆世界建筑師大會最重要的成果,就是通過了吳良鏞院士起草的《北京憲章》,這是全世界建筑師共同的“二十一世紀宣言”——

“現代城市化規模浩大,速度空前,城市的結構與建筑形態有了很大的變化,舊的三維空間秩序受到巨大的沖擊與摧殘,新的動態秩序仍在探索之中,尚不甚為人們所把握。傳統的建筑設計已經不盡合時宜,再也不能僅僅就個體建筑來論美與和諧了;代之而起的是用城市的觀念看建筑,要重視建筑群的整體和城市全局的協調,以及建筑與自然的關系,在動態的建設發展中追求相對的整體的協調美和‘秩序的真諦’。”

正如《北京憲章》中寫到的一樣,人民大會堂的誕生,本身就是一個不斷突破與創新,變“不可能”為“可能”的過程。這種創新不僅反映在施工所需的技術攻關上,更重要的是,我們通過大會堂的設計與天安門廣場的規劃,看到了局部與整體、傳統與現代兩種建筑理念不斷交鋒與融合,看到了建筑理念與政治、哲學、藝術……等等“非建筑”理念相互碰撞、影響,最終在同一個建筑物上實現和諧共存的過程——新與舊、破與立、毀滅與重生,這是每一座發展中的城市都必須經歷的成長陣痛,而成長的結果,還是要交給時間去證明。

(感謝北京市建筑設計研究院對本文的支持)

本文首發于2007年10月9日《北京日報》14版、15版

來源:北京日報客戶端

(流程編輯:U072)

如遇作品內容、版權等問題,請在相關文章刊發之日起30日內與本網聯系。版權侵權聯系電話:010-85202353

未登錄

全部評論

0條