華北地區僅次于黃河的第二大河是哪條?答案是,北京母親河永定河。

從山西寧武縣管涔山的北麓奔涌而下,桑干河向東北蜿蜒。與此同時,另一條支流洋河從內蒙古出發,帶著草原的清冽向東南奔流。兩者在張家口市懷來縣夾河相匯合后,始稱永定河。

繼續向東南流,永定河切開北京西山,形成了100多公里的深切曲流——官廳山峽。兩山夾峙,地勢險要,在《水經注》中這里被稱為“落馬洪”。河流在山間峽谷曲折穿行,直至門頭溝三家店附近沖出大山,進入北京平原,流經石景山、豐臺、房山、大興等區,最終在天津入海。

古泉、古寺、古村、古都……跨越五省區市,永定河綿亙747公里的河道,是大地的掌紋,每一道褶皺里都長出了時光淬煉的生命。河水一路拍打的不是冰冷的巖壁,而是一個民族接力完成的文明圖騰。

泉涌

站在山西朔州神頭鎮東神頭村的神海湖邊,能清晰地聽到水花四濺的聲音。

眼前,水柱直挺挺地向上躥,落回湖面時濺起水珠,嘩啦作響。遠處,湖心的水面時不時地翻涌,青褐色的湖底騰起一團乳白的水暈,像土地輕輕的呼吸,一股清流破暈而出,激起水浪,回落時又攪得水面顫出層層漣漪。

“神頭山在州東三十五里洪濤山前,上有神婆遺址,下有七泉,即漯水也,與馬邑縣連界。”清代《朔州志》就已揭開了湖中泉眼的秘密。其中提到的漯水,正是如今的桑干河。

在神頭鎮馬邑村村南,源子河與恢河呈人字形匯流,形成桑干河。距離匯合口10公里處,有一個神頭泉,是山西19個巖溶大泉之一。

“這可不是人為用電制造出來的。”東神頭村黨支部書記賈秀榮解釋道,神海湖是神頭泉群的一個泉組,湖內有大大小小的泉點上千個,有的自噴水柱能達2米多高,泉水四季不斷,為桑干河提供了水源。

神頭泉群湖泊相連、泉水噴涌,終年恒溫,哪怕是冬天冰封雪飄,水溫也能保持在12℃到16℃。上千個泉眼涌出的細流悄悄匯聚,順著湖岸蜿蜒而去,成了桑干河的脈搏。

其實,永定河沿線泉眼眾多。北京西山腳下的玉泉山,也曾是名泉薈萃之地,其中“玉泉趵突”自金代起便躋身“燕京八景”,被乾隆御封為“天下第一泉”。而在門頭溝區還分布著大量泉眼,千百年來潤澤京西,默默匯入永定河主脈。

近年來,隨著門頭溝區推進全域水生態修復,234處泉眼正在逐步實現“百泉復涌”,持續為永定河流域進行生態補水。

古寺

繼續向東北流淌,桑干河穿過朔州東北部的平緩地帶,河道逐漸開闊,水流在黃土丘陵與沖積平原的過渡帶中舒緩漫行,經懷仁東部進入大同盆地的核心區域。

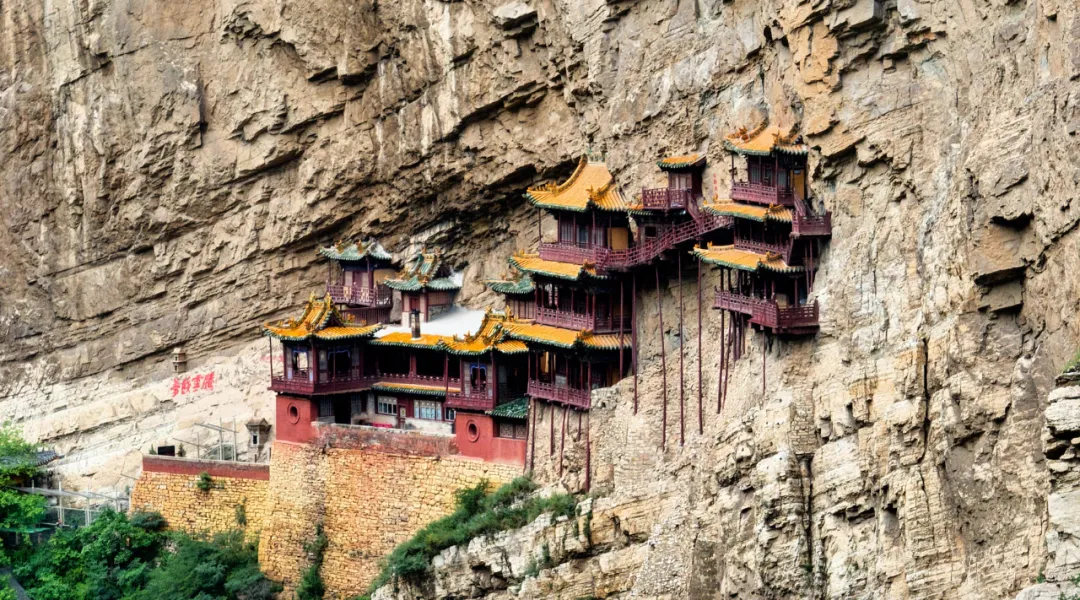

在盆地南側的北岳恒山,桑干河與懸空寺已經對望了一千五百多年。

懸空寺的東邊是天峰嶺,西邊是翠屏峰,而在距離它約90米的地表流淌著一條唐峪河。順水流追溯會發現,這條河其實是桑干河的一級支流,而桑干河蜿蜒東去后便成了北京母親河永定河的主脈。雖已無從考證,但或許可以推測,建造時所用的木材,是從永定河的水系中運輸而來。

懸空寺的雛型,其實是一條軍事棧道。北魏年間,軍隊為通往中原行軍作戰,在恒山第一主峰和第二主峰的峽谷處修建了木棧道,后來古人在棧道的基礎上擴建了寺廟。

遠遠看過去,窟連殿、殿連窟,懸空寺和山崖幾乎融為一體,仿佛是從崖壁上長出來的。走在外圍懸空的木棧道上,甚至還能感覺到地板的晃動。為了保留當年樓閣式的建筑,同時不給建筑增加負擔,多年來欄桿都并未被加高。而寺廟下方僅有幾根纖細的立柱,如何支撐起這龐然大物?答案在山里。

古人先在懸崖峭壁上開鑿山洞,再把橫梁打到山體最深處。橫梁一頭為剪刀形,并被打入木楔,扎進內大外小的山洞后,就組合成了一個“膨脹螺釘”,而橫梁的另三分之一則懸掛在外圍,所以懸空寺看似懸空,實則依靠懸挑結構和“膨脹螺絲”的原理被懸掛起來。

難度如此之高,又為何要在高山流水間擴建寺廟?

當地傳言,歷史上,唐峪河帶著大量泥沙,在峽谷中奔涌,使得河床越淤越高,洪水頻發。那時的百姓便想用“寶塔鎮河妖”,而在此修建寺廟,或許是古人根除水患愿望的一種投射。

事實上,直到1958年在河道上方動工修建了約70米高的水壩,才真正控制住了“河妖”。

不過,河流帶去的遠不止泥沙。

“循之抵山下,兩崖壁立,一澗中流……時清流未泛,行即溯澗。”明崇禎6年,地理學家徐霞客來到恒山,此時清澈的溪流還未漲水,他正是沿著唐峪河,在澗中行走,到達懸空寺,最終在《游恒山日記》中,留下了“天下巨觀”的感嘆。

不止是徐霞客,唐峪河穿金龍峽而過,沖刷出的峽谷是連接晉北與中原的要道,千年間往來的商旅、信徒沿河谷而行,為文化交融、碰撞提供了可能。

拉大視角之后會發現,應縣木塔、云岡石窟,還有河北暖泉古鎮的華嚴寺、北京西山深處的潭柘寺,以及不遠處的戒臺寺等諸多古建都靜立于河岸山間。

一路向東,河水埋下了文明的種子,也串聯起了千年的回響。

古都

進入張家口,桑干河在懷來縣與奔流而來的洋河相遇,合為一脈,始稱永定河。

流向東南,永定河在官廳切開北京西山,形成了100多公里的官廳山峽,隨后在三家店附近出山,流速驟減,流水所攜帶的大量風化碎屑和泥沙隨之沉積下來,形成了一個面積廣闊、西北高略向東南傾斜的沖積扇——北京小平原。

這一沖積平原是“經過永定河不斷擺動實現的”。北京大學城市與環境學院副教授岳升陽經過十多年的考察發現,受地質作用、河床淤積等因素影響,永定河主流河道頻繁改道,在這一區域來回擺動,呈現出由北向南的總趨勢,而沖積扇的范圍也日漸廣袤。

某種程度上,北京城就是在永定河的不斷擺動中扎下了根。

一條河穿城而過,城在其兩岸發展,這是母親河與城市之間最常見的關系。但從地圖中可以看到,永定河繞城而過,北京城在河流左岸不斷向東北方拓展。

“北京城的位置其實恰好是永定河沖積扇北部的軸心位置。”北京市社會科學院歷史研究所副所長、副研究員王洪波道出了選址的秘密,“既易得永定河的水利,又少遭永定河水患”。

歷史上,北京城最早的位置在如今城市的西南部。

水陸交通線的交叉點往往最容易從聚落崛起為城市,具體到這一區域就是古代的盧溝渡口。作為南北交通的樞紐之地,這里本應催生出一座繁華城郭。但因洪水泛濫,渡口并沒有成為北京城發育成長的理想之地。

于是,渡口東北方不遠處,地勢相對較高的薊丘,以今天的蓮花池水系作為水源地,發展出了北京最早的城市——薊,大體在如今的廣安門一帶。

自春秋戰國以來,歷東漢、北魏至唐,薊城城址并無變化。后來,遼朝在這里建立陪都南京,金朝又以南京為基礎擴建了中都城,直到元代,因蓮花河“水流涓微”“土泉疏惡”而放棄舊址,在其東北郊外建設大都,并由此奠定了北京城日后發展的基礎。

到了明清兩代,城址雖有遷徙,但都沒有離開過永定河所形成的北京小平原。

不過,這終是一條極不穩定的河流,改道泛濫是常態。自古以來,人們都試圖改造永定河水系,變水害為水利,當然也在不斷從中“索取”。明清時期,城與河之間更是發生了“激烈的對抗”,水患次數達到巔峰。

康熙年間,將永定河的治理制度化,設置官員專門負責。1698年,康熙帝親命時任直隸巡撫于成龍對永定河進行了大規模治理。于成龍不僅在永定河兩岸修筑了堅固的堤防,還疏浚了河道,使永定河下游的河道得以固定。工程完成后,康熙皇帝下旨將它命名為“永定河”。

然而,“永遠安定”之意僅停留在了名字上,它的脾性并未收斂。

直到新中國成立后,城市與河流開始探索新的和解之道,隨著官廳水庫等一系列水利設施的修筑,永定河才真正實現了“永定”。

7月29日,在門頭溝城區,永定河水流平穩,藍天白云映照晚霞。圖源:北京日報

如今,北京仍在探索城與河的“新型關系”,除了綜合治理與生態修復,永定河正以更加深入的方式融入現代城市發展。

2025年,“兩園一河”(即園博園、首鋼園、永定河)協同聯動發展啟動實施,目前重點針對永定河左岸S1線至新首鋼大橋1.3公里段完成了高質量的城市設計,其中濱水核心帶將在年內亮相。

泉眼噴涌,古寺靜立,城市繁榮,無不訴說著永定河磅礴的生命力。蜿蜒東去,永定河流出北京,再度淌入河北,流經廊坊的田野與城鎮,一路向東,最終經永定新河,在天津北塘奔流入渤海。

站在永定河畔,眼前不僅是一條河流的軌跡,更是民族與自然相生相成的流動的史詩。

如遇作品內容、版權等問題,請在相關文章刊發之日起30日內與本網聯系。版權侵權聯系電話:010-85202353

未登錄

全部評論

0條